حاوره: إدريس سالم

الجزء الثاني والأخير

ألف هروب ولا نزال مع الموت، فللهروب وجهان على كلّ حال، وهو ليس كالهزيمة تأتيك بوجه واحد، قد يكسبك وجهه الأول بعض المَهانة، لكنه قد يكسبك فرصة أخرى للمواجهة

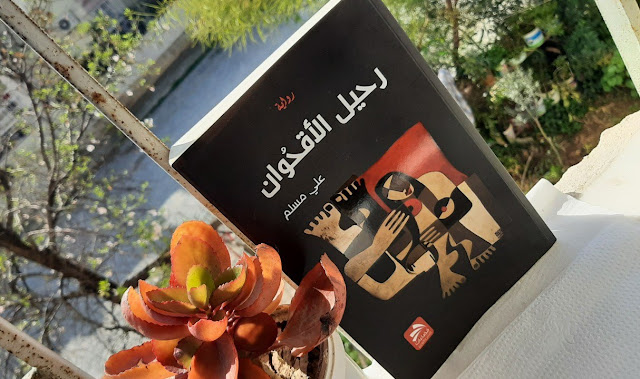

علي مسلم – رواية رحيل الأقحوان

إن الذاكرة التي تعني كلّ ما فارق الحاضر وارتحل، هي روائيّاً أمر مختلف؛ إذ لها عدّة معان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاعر وظروف كلّ روائيّ على حِدَة، فهي عند الكاتب الكرديّ السوريّ علي مسلم – الذي نتحاور معه هنا بشكل خاصّ عبر منصّة موقع سبا الثقافيّ – تعني حنيناً دافئاً تجعله يقاوم جشع الحرب السوريّة المستمرّة، محاولاً من خلالها وعلى طول خمسة عقود من الزمن رصد عمق التحوّلات الاجتماعيّة التي رافقت ولا تزال الصراع الدائر بين المكوّنات السوريّة من خلال العائلة البعثيّة الحاكمة، محاكياً هذه التحوّلات الواقعيّة التي لم تأتِ في سياقها الاجتماعيّ الطبيعيّ بل جاءت بصيغة أقلّ ما يقال عنها أنها كانت صيغ مفروضة من الأعلى، وبالتالي وُلد الإنسان السوريّ مشوّهاً هشّاً لا يقوى على تناول مصيره كإنسان خارج تلك السلطة، التي اختصرت الوطن في ربطة عنق أو حتى أدنى رتبة عسكريّة.

تفتتح رواية «رحيل الأقحوان» على أربعة فصول:

الفصل الأول: ما قبل الهروب: يسرد بدايات الحرب وتداعيات لعنة اللجوء.

الفصل الثاني: ثورة الذاكرة: وفيه يعود الروائي إلى ماضي طفولته في ستينيات القرن الماضي حيث ريفه وبراعم تشكلّه.

الثالث: ثورة وطن: يتعمق في أحداث الحراك الشبابي وتسلّح الشارع.

والأخير: الهروب: اللجوء إلى دول الجوار، والإقامة البعيدة عن أصوات الحرب.

الرواية الصادرة عام 2020م عن دار «فضاءات» في الأردن، تتضمّن سرد سيري ذاتيّ عن يوميّات واقعيّة، عاشها كاتبها طفلاً متّشحاً بأسئلة قابعة في ذهنه، وعاشقاً يقدّس الحبّ النقيّ بضميره الحيّ، وطالباً جامعيّاً ثائراً، وأخيراً سياسيّاً لاجئاً يمتطي الحنين لوطنه مرّة، والهروب منه والهزيمة أمامه مرّات ومرّات، ليحاول من خلال شخوصها توثيق سيرة أجيال عانت من ويلات سلطة استبداديّة، وللحديث أكثر عن عالمها، ننشر هنا الجزء الثاني والأخير من الحوار:

· ماذا أردت أن تقول للكرديّ العاشق لقضيته ووطنه، وأنت الذي قادتك الذاكرة والنوسالجيا للغوص في المفاهيم الوطنيّة وتفكيكها روائيّاً؟

الكرد في سوريا كانوا وما زالوا يعتزّون بانتمائهم للوطن، ولم يذخروا جهداً للذود عنه، أو الموت من أجله، لكن مشكلتهم مع هذا الانتماء كانت عصيّة، فبقدر وفائهم، جوبهوا بالنكران، ومن هنا بدأت قصّتي مع إشكاليّة الانتماء، فشخصيّة «جانو» والتي تعتبر من الشخصيّات المحوريّة في الرواية، كان يحلم أن يكون ضابطاً في الجيش، يشارك في الدفاع عن الوطن الذي ينتمي إليه، لكنه اصطدم في النهاية مع إشكاليّة اسمه، وتمّ تسريحه بسبب ذلك، بالرغم من الصورة الانتهازيّة الذي بدا عليها، فقد أقرّ على الملأ أنه على استعداد للتخلّص من تبعات هذا الاسم، بل إنه كان على استعداد تامّ أن يتخلّى عن أصله وفصله، لكن دون جدوى، حيث أن المشكلة حسب ما أردت توضيحه في متن الرواية، لم تكن تنحصر في اسمه، بل أن ذلك جاء على خلفية انتمائه القوميّ على اعتبار أنه قدِم من شمال الوطن، هذا النطاق الجغرافيّ المخيف.

· من خلال الذاكرة، وتحديداً ما قبل هروب البطل من سوريا وبعدها، أردت كإنسان صاحب تجربة وكروائيّ أن تتحدّث لنا وبشكل واضح في أن الوطن سوريّاً وكرديّاً قد فقد عذريته أو معناه لغة واصطلاحاً، وأن الحلم به صار ضرباً من الخيال، وتحقيقه يحتاج إلى معجزة. ماذا تقول؟

حاولت أن أشير وبكلّ وضوح إلى أن الوطن ليس ذلك النطاق الجغرافيّ وينتهي عنده الأمر، فالوطن كما أسلفت، هو مفهوم وهو دور واحتواء وفرصة أفضل لحياة آمنة، لا تتوفّر في أيّ مكان آخر.

أما بخصوص مسألة إعادة تكوين الوطن، فما زلت أرى أن ذلك أمراً ممكناً، لكنه بحاجة إلى شكل مغاير للتعاطي مع الواقع، وقد أشرت إلى ذلك في نهاية الرواية على لسان بطل الرواية حين قال لصديقه في معرض ردّه على الرسالة التي وردت منه «ربما أعود إلى حضن الوطن حين تعود أسراب طيور الحمام إلى سماء القرية من جديد، وتنضح الحقول بالأقحوان مرّة أخرى»، حيث أن فرص العودة من الممكن أن تكون متاحة ولو بعد حين.

فما جرى في الوطن من أحداث في الماضي، ربما جاءت خارجة عن إرادتنا، لكن ما جرى بعد عام 2011م يختلف، ففي الوقت الذي كان يتدفّق الغرباء إلى قلب الوطن، كان أهل الوطن يغادرونه، ومن هنا بدأت المشكلة، كان من الممكن أن نتفادى ذلك!

· ليست الذاكرة بشريط فيديو مصوّر نسجّل بدقّة ما جرى وما كان، فالناس يتباينون في طريقة تقييمهم للماضي؛ فالبعض قد يراه جميلاً، والبعض الآخر قد يجد في استرجاعه الألم والخراب الروحيّ، كلّ تبعاً لتجاربه الذاتيّة.

ما الحقيقة التي نحاول البوح بها أو تنفّسها حينما نمارس الذاكرة وندرّبها في استرجاعنا لذكريات الماضي؟ وما تداعياتها النفسيّة على حياة الإنسان؟

كما أسلفت: فالماضي جزء لا يتجزّأ من مكنون المرء، يتجسّد عبر نوافذ الذاكرة المشرّعة دوماً، ولا يمكننا في أيّ حال من الأحوال أن نستعيد مجمل تفاصليه كما ينبغي، فثمة جزئيّات من حياتنا تنتمي إلى ماضينا لكنها فقَدَت فرصتها في الظهور بنفس الصورة التي كانت عليها، وهذا بطبيعة الحال يرتبط ارتباطاً شديداً بمستوى تطوّر وعينا، فالإنسان الواعي يستطيع أن يتجاوز بعض التفاصيل من ماضيه، كنتيجة للفعل التراكميّ للأحداث بفعل التجربة، كعدم الاهتمام بملامح الوجه في مرحلة ما على سبيل المثال، لكن الماضي يبقى يقظاً في وجدان المرء على الدوام، هذا جوهر ما أردت قوله في متن الرواية.

· سؤال عريض: هل الإنسان يخون الذاكرة، أم الذاكرة تخونه؟ وهل ثمّة رائحة للذاكرة أستاذ علي؟

أعتقد أن المرء لا يمتلك خيار خيانة الذاكرة، وبالتالي الاستسلام لسلطة النسيان بناء على رغبة منه، لكن الذاكرة قد تخون المرء، وهذا يحدث غالباً، نتيجة تزاحم الأحداث وتراكمها ربما، وربما لأسباب أخرى خارجة عن إرادتنا كبشر، لهذا نجد أن بعض الرواة يقولون في معرض حديثهم عن الماضي (لقد خانتني الذاكرة)، أما بالنسبة لأحاسيس الذاكرة ورائحتها، أستطيع القول إنني لم ألتمس أية رائحة للذكريات، لكنني حين كنت أشمّ رائحة التراب بعد هطول المطر، كنت أشعر أن الذاكرة تعود بي إلى الخلف لأكثر من عشر سنوات، أو ربّما أكثر.

· في كتابه «الفوز بالسعادة» يقول الفيلسوف البريطانيّ «بيرتراند راسل»: «السعادة ليست بهروب من الواقع ومآسيه، إنما التحرّر من تأثيره فينا وسيطرته علينا. السعادة هي في الحياة الواقعيّة؛ لأن الإفراط في التفكير بمستقبلنا يهدم لذّة الاستمتاع بحاضرنا».

ما السعادة التي يسعى خلفها الكرديّ والسوريّ في أتون حربهما الحقيرة؟ وهل من وجهة نظرك كإنسان له تجربة طويلة ومريرة في الشأن السياسيّ أن العودة إلى الماضي بملابساته الحقيقيّة بعد تقديسه وتفخيمه سيصيبنا خيبة أمل كبيرة؟

قد يحاول المرء الهروب من واقعه بطريقة أو بأخرى، على اعتبار أنه يتعرّض إلى ظروف قاهرة، ومن الصعب عليه تحمّلها، لذلك يحاول أن يضع نفسه في بيئة افتراضيّة سعياً منه في التغلّب على تداعيات الواقع المفروض، كالهروب من واقع الفقر مثلاً، لكنه سرعان ما يشعر أنه بذلك ارتكب حماقة، وأن عليه أن يعود إلى رشده، فهو في الواقع لا يستطيع أن ينفصل عن واقعه، بالرغم من مرارة هذا الواقع، بل إنه يستنتج أن عليه السعي إلى تغيير هذا الواقع، وهذا ما أسماه راسل (التحرّر من تأثير الواقع)، فكلّ منّا يسعى إلى تحقيق السعادة الممكنة لنفسه حتى في أحلك الظروف، لكن ليس عبر الأحلام، أو الرجوع إلى أجواء الماضي المجيد عبر الذاكرة، بل عبر المثابرة والعمل الشاقّ والمضني، ففي ظروف الحرب على سبيل المثال يعمل الإنسان ما باستطاعته في الحفاظ على حياته أولاً، حتى إذا تحقّق ذلك عبر الهروب، لكنه بعد ذلك يسعى إلى مواجهة تبعات الحرب، والبدء بإعادة بناء داره، وزراعة أرضه، حتى يوفّر لنفسه مقدّمات حقيقيّة للاستمرار، فاللجوء إلى الماضي لا يجدي في هذه الحالة.

· نعود إلى قضية الهروب من الذات والواقع، حيث تقول «أفين أوسو» وهي كاتبة كرديّة سوريّة عانت أيضاً الهروب والهزيمة في روايتها «أرواح تحت الصفر» في منشور لها على صفحتها في الفيس بوك:

«الحنين لا يستأذن أحداً، هو صداع ونوبات صرع يصاب المغترب في المنفى، لينطح جدران الذاكرة. والهروب أملُ وأماني المقيم في الوطن، ليتّهمنا بأننا مجانين، والصمت منا يسخر».

إلام يهرب علي مسلم: من الذاكرة أم الهزيمة أم أنه يهرب من الحنين؟ وهل توافق كلام أوسو في أن الهروب أمل وأماني المغترب في المنفى، خاصّة وأنت تؤكّد الحالة المُعاشة في مقولتك: «ألف هروب ولا نزال موت. نصنع من أبجديات الهروب حياة، نهرب علّنا نحظى بالأمان»؟

حين يكون المرء أمام خيارين لا ثالث لهما: الموت أو الهروب، من الطبيعيّ عليه أن يختار الهروب، لهذا أتفق مع الكاتبة أفين أوسو فيما ذهبت إليه في وصفها لشعور المواطن الذي ما زال يقيم على أرض الوطن، محاطّاً بالموت من كلّ جهة، ويبحث عن فرصة سانحة للهروب، أما هؤلاء الذين هربوا، واتّخذوا من الهروب ملاذاً، فما عليهم سوى أن ينتظروا ويصنعوا من أبجديّات الهروب حياة، فكما أن الحنين لا يستأذن أحداً، فالموت بدوره لا يأخذ الإذن من أحد حين يقبل.

أما بخصوص ما أنا فيه من تيه، فقد أعلنت الهروب على الملأ، ولا أظنّ أنني تجنّيت على نفسي، لأنني خسرت معركتي. قال شكسبير ذات يوم: «على الخاسرين أن يهربوا». كنت أعتقد أنني بذلك قد أتقي شرّ الهزيمة، لكنني أدركت ربما بعد فوات الأوان، أنني في الحقيقة كنت أهرب نحو الهزيمة نفسها.

· «الموت عادة لا يختار موعده بدقّة، لا يأتي وفق قانون، لكنه يأتي في النهاية خلسة، دون إنذار، يتحدّى قانون الانجذاب، وفرضية أصل الأنواع». الصفحة (172).

الموت المثيرُ الجدليّ للحياة في أبعادها الإنسانيّة والاجتماعيّة والفلسفيّة والميتافيزيقيّة، والذي كنت تخافه وتخشاه، فكانت الرواية دفاعاً عن الحياة منه.

هل عدم تحدّينا للموت وتفضيل الرحيل عليه ينجّينا من الموت بعيداً عنه كحالة طبيعيّة، أيّ الموت اغتراباً، الموت نفسيّاً، الموت حنيناً، هروباً...، وهزيمة؟

إن مسألة الموت في سياق ما ورد في متن الرواية جاء كتحصيل حاصل، فالموت على كلّ حال قدر لا مفرّ منه، ولا تستوي الحياة بدونه، لكن طعم الموت يكون مؤلماً حين يأتي في غير موعده، وليس بإمكان المرء أن يحدّق فيه، يقول المؤرّخ ابن مسكويه عن الموت في كتابه (تهذيب الأعراق وتطهير الأخلاق): يعد الموت أعظم غموض، وأكبر سرّ يواجه الإنسان في مضمار الحياة، لكن ما أردت قوله، أن مسألة التمسّك بتلابيب الحياة ليس هدفاً مجرّداً، على المرء أن يكون فاعلاً حتى نستطيع أن نقول عنه أنه على قيد الحياة، ففاقد القيمة ميّت، والأحمق بدوره ميّت، لأنه لا يمتلك في نفسه المقدرة على تقديم ما هو جميل في حياته.

· ما الثابت في جماليّة الموت في رواية «رحيل الأقحوان» بتحولاته الأفقيّة والعموديّة لخطّها السرديّ، وفي اختيار بطل يعمل مع الموت العبثيّ وجهاً لوجه؟

حاولت من خلال سلوكيّات بطل الرواية أن أقول للقارئ: ليس من المجدي أن نعبث مع الموت، فهو متاح على الدوام، علينا أن نعطي لحياتنا قيمة قبل أن نستسلم لسلطانه، فالحياة جديرة بأن نناضل من أجلها ضدّ الموت، طالما أن بإمكاننا فعل ذلك، في ذات الوقت أوحيت له أن الموت يمثّل الوجه الأسطع للحقيقة، فهي تمثّل الحقيقة الكبرى في مشوار الحياة، كما أنني في نفس الوقت حاولت أن أبتعد عن مصيدة الوجوديّة في النظر إلى جدليّة العلاقة بين الموت والحياة، فالحياة تبقى جميلة رغم انقضاض الموت عليها في النهاية، مختصر ما أردت الذهاب إليه، أنه علينا أن نقبض ثمن الحياة أولاً، وليأتي بعدها الطوفان.

· لماذا تأتي غالبية أحداث الروايات إن لم نقل كلّها عبر تجسيد بطلها أو شخصيّة ثانويّة تقدّم خدمات دراميّة هامّة للبطل مصطدمة بالموت؟

البناء الروائيّ في رواية رحيل الأقحوان قائم على جملة من العلاقات الاجتماعيّة المتشابكة بين بطل الرواية وأشخاصها الفرعيّين من جهة، وبين المجتمع بما يحمله من تناقضات من جهة أخرى، ومن الطبيعيّ أن ما يقوم به الأشخاص الفرعيّون من أعمال وسلوكيّات تصبّ أولاً وأخيراً في خدمة شخصيّة البطل، وهذا حسب اعتقاديّ من بديهيّات البناء الدراميّ في أدب الرواية، من جانب آخر لم أشعر في أية جزئيّة من جزئيّات حياة أبطال الرواية على أنها تشكّل عبئاً على البناء الروائيّ لدي، لهذا لم ألجأ إلى دفعهم للموت كوليمة للقدر، أو ترك مصيرهم عرضة للصدفة، باستثناء شخصيّة رشوان إبراهيم الذي نجا بنفسه هارباً في البداية، لكنه بعد حين اختار العودة إلى الوطن بالرغم من دوام الأسباب التي أدّت إلى هروبه بادئ الأمر، دفعته للموت عمداً، لأن مبرّرات العودة لديه لم تكن مقنعة، لم يختر العودة كداعية، أو كمحرّر للوطن، لكنه اختار العودة طمعاً بالمال، بعد أن أبلغه محاسب دائرته، أنه لم يعد قادراً على تبرير غيابه، حيث أن المنطق يقول: تبّاً للمال حين يكون سبباً للموت.

· أخيراً: برأيك ما أخطر ما لم يُكتب بعد في الحرب السوريّة؟ وأيّهما الأهم: الكتابة عن الحرب، أم الكتابة عن مخلّفاتها؟

أعتقد، بل أعتقد جازماً، أن تداعيات ما بعد الحرب تكون أكثر إيلاماً من تداعيات الحرب وهي مستعرة، فالحرب بالرغم من قساوتها وفعلها المدمّر، لا بدّ لها أن تنتهي بطريقة أو بأخرى، لكن تداعياتها لا تنتهي، تنتقل من جيل إلى جيل، لهذا أعتقد أن الأدباء سينكبّون في الكتابة عن مخلّفات هذه الحرب اللعينة لفترات زمنيّة طويلة، ومن الصعب أن تزول آثارها من وجداننا، فبالرغم من مرور أكثر من قرن على حرب «السفر برلك» إلا أن آثارها ما زالت ماثلة في الوجدان، وما كتب عن الحرب السوريّة حتى الآن لا يشكّل غيضاً من فيض.